LP 025/2017 解读引航员攀爬软梯的操作性指导

>>>>往期回顾:

无论日夜风雨,引航员都在第一线为船舶进出港提供保障。业界一直对引航员职业安全高度关注,尽管收放引航梯在船员看来是十分熟悉和简单的工作,但实践中仍出现很多因引航梯问题而导致的伤亡事故。本文通过解读SOLAS公约规定,提醒会员在营运中给予注意。

无论是白天黑夜,还是风里浪里,只要港口不因恶劣天气而封港,引航员都服务在航运第一线,运用他们的专业技术和敬业精神引领船舶进出港口,协助船长完成安全靠离泊。引航员给船舶带来安全的同时,业界也一直关注引航员在登离船时的职业风险,尽管收放引航梯接送引航员在船员看来是再熟悉不过再简单不过的工作,但航海实践中还是有很多有关引航梯出问题导致引航员伤亡的事故出现,籍此再次提醒船员船上工作无小事,即使是再驾轻就熟的工作也要保持一贯的谨慎。

国际海事组织海上安全委员会第97次会议批准了对《国际海上人命安全公约》(“《SOLAS公约》”)第V/23.3.3条有关引航员登离船装置的统一解释,即MSC.1/Circ.1495/Rev.1通函,该通函明确,无论船舶在纵倾或横倾情况下在单一软梯上攀爬不超过9m的操作性指导。

上述V/23.3.3.1 和V/23.3.3.2 内容分别针对两种截然不同的配置,前者适用于仅使用单一引航员软梯的情况,后者适用于使用“与引航员软梯相连的舷梯”组合装置的情况。新通函对上述1和2条款的解读为:

1. 《SOLAS公约》第V/23.3.3.1 条规定了无论船舶在纵倾或横倾情况下在单一软梯上攀爬不超过9m 的操作性指导。

2. 《SOLAS公约》第V/23.3.3.2条和A.1045(27)决议第3 节适用于“与引航员软梯相连的舷梯”这种组合装置供“安全方便地登离船”,此种情况下15°横倾的要求不适用。

3. 国际海事组织提请各成员国政府在应用《SOLAS公约》第V/23.3.3 条关于引航员登离船设备和装置的相关规定时,使用上述 1 和 2 中的统一解释作为指导,并使所有相关方注意本统一解释。

统一解释给予船舶设计单位、船厂、船用产品厂商、船级社及认可组织、船旗国、港口国、船舶经营者和船员在船舶设计建造和实践操作中提供技术指导。国际海事组织再次对于《SOLAS公约》第V23.3.3.1重新解释可见对引航员人身安全的一直关注。

实际上早在1968年,国际海事组织就意识到船舶于港口水域由当地引航员引领进出港口靠离泊对于船舶和港口设施安全的重要性,并开始鼓励船舶在进出港口时雇佣当地引航员。

相对于船长和驾驶员,引航员更熟悉当地港口的水文气象、航道浮标、码头设施、人文文化等信息,运用他们的专业知识,精准使用船舶机器设备、舵设备、锚设备、侧推器、系泊设备及其它助航设备,在港作拖轮的协助下,在船长和船员的配合下,于狭窄复杂的港口水域或泊位前沿,顺利完成靠离泊作业。

目前除了少数国家的少数港口使用直升机来接送引航员,其余大部分国家的大部分港口,引航员登离船还是依靠引航艇靠泊大船后引航员攀爬置于舷侧的引航梯来完成,可想而知垂直攀爬引航软梯本身就是一个风险很大的行为,再加之船舶摇摆震荡危险性就更大,而且很多港口的引航员都是上了年纪的资深船长,对于这些年长的引航员攀爬引航梯相对来说风险更大。

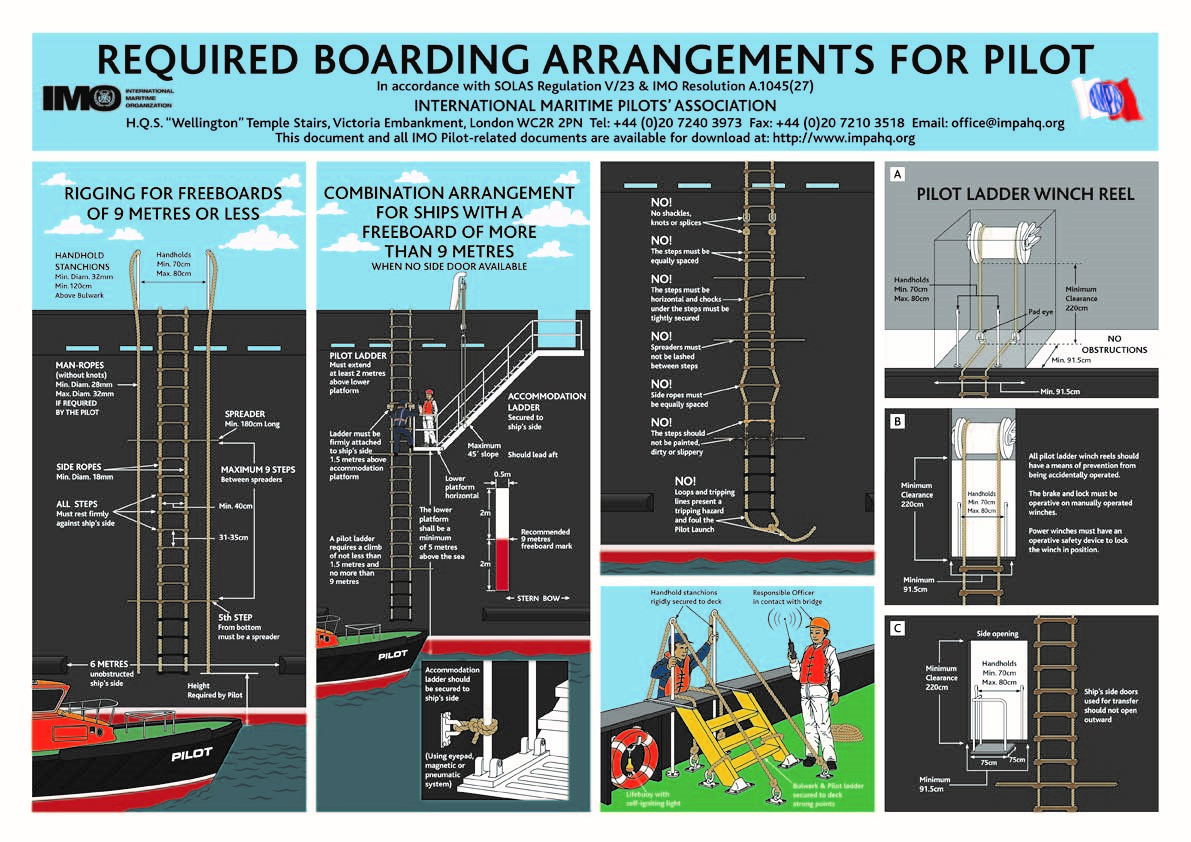

(图片来源:国际海事组织/国际引航协会)

航海实践中9m攀爬高度的确定大多参照船舶的实际干舷高度,船舶干舷是指在船长中点处,沿着舷侧自夏季载重水线量至上层连续甲板边线的垂直距离。

申请引航的船舶在到港前会与港口引航站进行信息交换,以确定引航员登船的具体方案,根据船舶设计型深与船舶在不同装载工况下的船舶平均吃水来确定引航员登船点至水面的大致高度,因为引航员登船点的位置一般位于船中后部,基本上可以使用船中吃水来测算登船点距离水面的高度。

国际海事组织和国际引航员协会推荐在引航员登离船装置附近的船舷侧涂一个高度为4米,宽度为0.5米的上白下红9m干舷标志,上白2米,下红2米,标志的中间线代表9m干舷高度的位置。船员也可以参考此标志来大致判断引航员登离船点距离水面的高度。而港口引航站则会直接询问船长船舶的实际干舷来要求船舶准备软梯或组合梯,即当实际干舷超过9m时,船舶将被要求放置组合引航梯。

从技术细节层面,引航员登船当时的风浪及船舶倾斜也应一并列入登船点距离面高度的计算,引用公式如下:

备注:引航梯一般被安置在船中略向后,所以船舶纵倾的影响可以忽略不计。当计算结果非常接近9m时,船长应认为引航员攀爬高度为9m,虽然规则要求9m干舷可以放置引航软梯,但考虑实际安全,船长也可以考虑放置组合引航梯,以减少引航员垂直攀爬的高度。

船员放置引航梯是船舶最为平常的操作之一,几乎所有的甲板部人员都参与过这项工作,很多船员对此工作更是轻车熟路得心应手,然而在实践操作中还是出现了很多大大小小的事故,轻者出现险情,船舶被引航员举报导致滞留,重者发生引航员伤亡事故,究其原因除了船员对引航梯的保养和照料不当外,船员放置引航梯的具体操作也有直接关系。

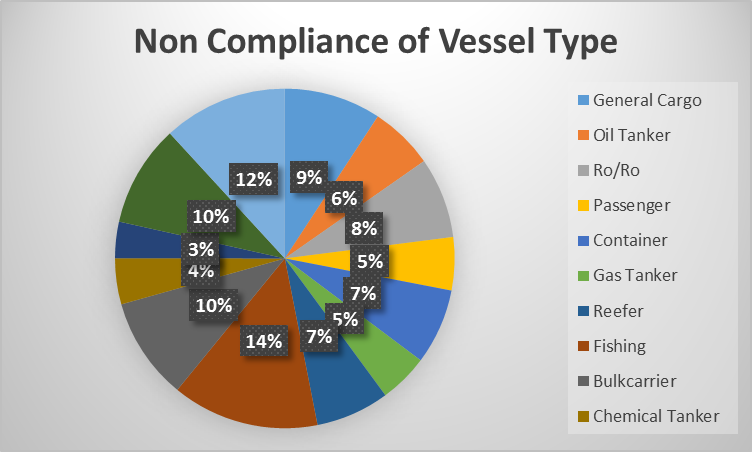

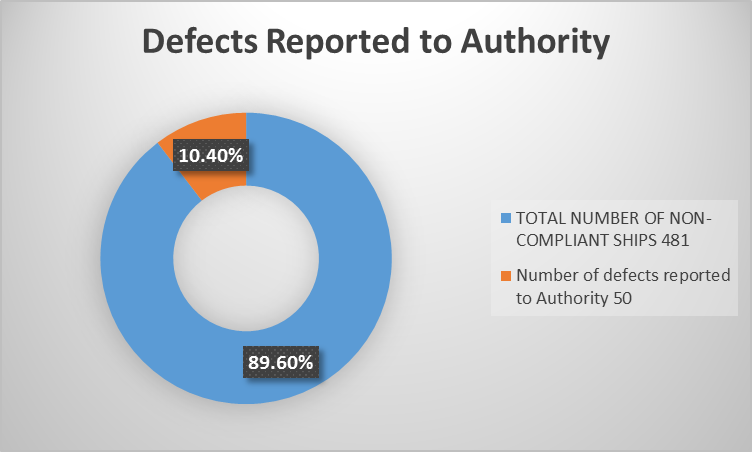

在2016年10月国际引航协会举办的关于引航梯的安全检查活动中,来自全球五大洲引航协会的会员们提供了2709份调查反馈报告,报告显示在参与调查的2801条船中,共计481条不同船型的船舶都存在引航梯不符合规定的情况,其中约有10.4%的船舶被举报至港口当局(请参见下图)。

(数据和图片来源:国际引航协会)

当然上述统计数据还存在一定的局限性,有关引航梯的缺陷也不可能都来自引航梯放置高度不符合要求,不过可以肯定的是在实践中确存在由于引航梯放置不合适而导致船舶被投诉和举报的现象,籍此借助以下几个真实案例提醒广大船员们在放置引水梯时应严格遵守规则要求,避免类似情况发生:

一艘新造Panamax型散货船在船厂配备引航员软梯时,没有充分考虑到最轻载干舷的情况,船舶第一次到澳大利亚受载,被要求放组合引航梯时发现引航软梯长度不足,无奈船员临时接绳索延长绳梯,船舶被认为引航员登离船装置不符合要求被滞留。

一艘集装箱船在离荷兰鹿特丹港送引航员时,由于交流上产生误会(引航员要求“two feet above water”, 船长习惯性回复“two meters above water”,而且双方都没有确认更正)导致引航梯至水面高度过高,引航员无法及时离船,船员不得不在现场临时调整引水软梯高度,由于引航员急于在港口规定的离船点离船,过早站在调整后的引航梯上等待引航小艇靠上,时值港外涌浪影响,加之引航员负重于软梯上,使软梯棕绳与甲板边际摩擦增加,引航软梯一股棕绳突然断裂,造成引航员险些落水的险情。

一艘Panamax型散货船在台湾高雄港卸完货物空载离港时,由于干舷太高,船员放组合引航梯时程序不当,屡次调整软梯位置而耗时过长,延误引航员于指定离船点离船,船舶被投诉至港口当局。

在其它一些案例中,也有的船长嫌放置组合引航梯麻烦,故意少报实际干舷高度,导致船舶被引航员投诉。以及由于引航梯放置高度不当,导致在引航艇靠泊接送引水时,引航软梯被引航艇夹住,造成引航梯橡胶板变形损坏同时延误引航员顺利登离船。还有些船舶在进港接完引航员后,不将外舷的引航梯回收,这种做法也是不可取的,一方面增加靠泊期间不法分子从外舷登轮风险,另一方面离泊时,有些港口引航员会从外舷海侧登轮,而装卸货期间船舶吃水可能会发生很大变化,有些船员由于忽略了引航梯的高度,没有及时调整,待引航艇靠近船边时才临时处理,船舶被投诉甚至是取消引航计划。

国际海事组织秘书长Mr. Kitack Lim在意大利罗马举行的国际引航协会第70次会议上发表讲话肯定了引航员对于海事安全的卓越贡献,“引航员给船舶带来安全,船舶也应该确保引航员的安全”这一观点也完全符合Mr.Kitack Lim提出的“CONNECTING SHIPS, PORTS AND PEOPLE”2017年国际海事日主题。对于引航员人身安全最大的威胁就是出现在引航员登离船时刻,所以再次提醒广大船员,将安全问题落实到实处,按照《SOLAS公约》要求配置和保养引航梯,正确放置引航员登离船装置,给予引航员提供最大的安全保障。